A cada quatro minutos, tempo suficiente apenas para escutar uma música, ler um e-mail ou tomar um café, uma mulher brasileira é agredida. Dados do Ministério da Saúde indicaram que, em 2018, mais de 145 mil vítimas (do sexo feminino) sobreviveram a agressões físicas, sexuais e psicológicas, causadas por homens. Soma-se a este quadro as informações sobre feminicídio. O Atlas da Violência 2019 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) analisou cerca de 618 mil homicídios, ocorridos entre 2007 e 2017, e sinalizou que 39,2% das mulheres assassinadas neste período morreram em suas próprias residências, o que indica violência doméstica.

As estatísticas corroboram com a ideia de alguns pesquisadores de que a violência contra as mulheres é uma “epidemia invisível”, que fere e mata milhares no Brasil e no mundo. O termo foi utilizado no estudo The health-systems response to violence against women (A resposta dos sistemas de saúde à violência contra as mulheres, em tradução livre) , publicado no The Lancet, em 2015.

Ana Flavia Lucas d’Oliveira, pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP e coautora do estudo, explicou que a violência contra as mulheres só passou a ser reconhecida pela sociedade recentemente, embora aconteça desde sempre: “Foram nos anos 1960 e 1970 que o movimento feminista começou a denunciar, mas como alvo de políticas públicas é um fenômeno relativamente novo, ainda que sua altíssima prevalência e consequências para a saúde já seja um consenso na comunidade científica. Em tempos conservadores como os que vivemos, sua origem nas desigualdades de gênero acaba sendo muitas vezes apagada ou invisibilizada”.

Sistemas de saúde integral significam mais que assistência imediata

Se o senso comum transforma o fenômeno em um problema privado (quem nunca ouviu o ditado popular “em briga de marido e mulher não se mete a colher”?), as instâncias públicas precisam jogar luz sobre a vida – e a morte – dessas mulheres. Neste sentido, os sistemas de saúde devem funcionar como uma ferramenta no combate à violência. No Brasil, a função do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ir além do cuidado imediato aos danos físicos e emocionais, segundo Ana Flávia: “Os serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) são uma porta de entrada no sistema e mantém contato com praticamente a totalidade da população feminina ao longo da vida. Podem reconhecer o problema, acolher a vítima e referir para a rede especializada de justiça, assistência social, segurança pública, trabalho e moradia, a fim de garantir os direitos das mulheres”.

O estudo publicado no The Lancet, que foi produzido também por Claudia García-Moreno, Kelsey Hegarty, Jane Koziol-McLain, Manuela Colombini e Gene Feder, afirma que o sistema de saúde também deve atuar na prevenção do fenômeno, documentando a violência contra as mulheres, enfatizando a importância de combater o ato e defendendo ações coordenadas com outros setores. Quando a violência já ocorreu, o sistema de saúde deve identificar os sinais nas vítimas; acolhê-las e oferecer cuidados imediatos e contínuos para problemas de saúde – incluindo saúde mental; fazer a conexão com outros serviços legais e de suporte, para garantir assistência jurídica e outras necessidades, como habitação ou no caso do Brasil, até mesmo o acesso aos programas de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família. Também é essencial que os sistemas implementem políticas internas de qualificação e diálogo para os seus trabalhadores, a fim de que eles enfrentem tanto barreiras individuais quanto estruturadas socialmente e possam, de fato, amparar as mulheres.

SUS e a violência institucionalizada

Ana Flávia afirmou que, no âmbito do SUS, os treinamentos e capacitações dos trabalhadores da saúde para garantir verdadeiro acolhimento às vítimas são importantes: “Precisamos de supervisão para os profissionais de saúde, condições adequadas de trabalho e mudanças culturais profundas para um cuidado que seja digno desse termo, um cuidado que ao invés de reproduzir desigualdades de classe, gênero e raça /etnia seja capaz de questionar essas desigualdades e trabalhar para sua redução. Muitas vezes os trabalhadores dos serviços partilham da cultura machista e misógina de nosso país, que vem sendo estimulada por diversos governantes e autoridades”.

As violências são muitas, atravessam fronteiras e territórios. Em todo canto mulheres sofrem espancamento, assédio moral, estupro e feminicídio. Agressões causadas por homens íntimos ou desconhecidos. Esta cultura universal perpassa o cotidiano – trabalho, escola, família – e está inserida também nas instituições. Muitas vezes as mulheres são desrespeitadas nas delegacias , quando precisam denunciar agressores, ou não se sentem acolhidas pelo Poder Judiciário – como problematizou o documento “O Poder Judiciário no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres”, desenvolvido pelo Ipea em cooperação com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No SUS, não são poucos os relatos de violência obstétrica: estudos indicam que mulheres negras têm menos acesso à anestesia, por exemplo, porque existe um mito, oriundo da época escravocrata, de que elas seriam mais fortes e aguentariam mais a dor.

Para Ana, é importante pontuar que algumas mulheres são mais suscetíveis às violências que outras, e considerar estes dados na formulação e implementação de políticas públicas: “A mulher não existe. Existem as mulheres, e as desigualdades entre elas devem ser consideradas. A desigualdade de gênero é atravessada por desigualdades de classe, raça, geração e orientação sexual, entre outros aspectos. O conceito de intersseccionalidade vem sendo usado para se referir a esses diversos eixos de poder que se entrecruzam e fazem com que mulheres negras, lésbicas, moradoras de rua e presidiárias, por exemplo, sofram discriminações e violências específicas e ainda piores”.

Direitos reprodutivos para não morrer

Além de significar para as mulheres agredidas o acesso a esta rede intersetorial de assistência, a partir do primeiro contato com os profissionais de saúde, o SUS também deve garantir a contracepção de emergência e a profilaxia de IST/AIDS – para todas as mulheres, incluindo as vítimas de abuso sexual. Caso engravidem em decorrência da violência sofrida, elas têm direito ao aborto. Em 2017, durante o 10º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, o obstetra Jefferson Drezzett expôs como o aborto legal também é tratado, subjetivamente e institucionalmente, quase como um crime. Poucas unidades de saúde realizam o procedimento, e grande parte exige Boletim de Ocorrência, laudos do Instituto Médico Legal ou alvará judicial que comprovem a violência. A obrigatoriedade de ter que ir à uma delegacia denunciar um abuso, ou de passar por um exame físico comprobatório, pode distanciar as mulheres do serviço de saúde, segundo o médico.

Já as mulheres que realizam abortos ilegais frequentemente buscam o SUS para os cuidados após o procedimento. Um artigo recentemente divulgado na Caderno de Saúde Pública – Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais? – informa que o Sistema de Internação Hospitalar (SIH) registrou aproximadamente 200 mil internações por ano relacionadas ao aborto entre 2008 e 2015, e que em 95% dos casos foi necessário realizar a “curetagem pós-abortamento/puerperal” (procedimento médico que retira do útero material placentário ou endometrial). Não é possível saber quantos destes casos foram abortos espontâneos ou provocados, mas o SUS gastou quase R$ 500 milhões por ano com complicações referentes a interrupções de gestação, de 2008 a 2017. O artigo também indica que, entre 2006 e 2015, houve 770 óbitos com causa básica aborto registrados no país. Os dados, entretanto, são subnotificados, e não é possível saber com exatidão quantas mulheres perdem a vida tentado interromper voluntariamente a gravidez.

Ana Flávia comentou que a implantação efetiva da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) poderia “combater o julgamento moral, a culpabilização das mulheres pelas violências e discriminações que sofrem e garantir um cuidado efetivo a todas as mulheres, em suas diferentes especificidades e fases da vida”. A PNAISM foi idealizada como um compromisso do Ministério da Saúde com a “implementação de ações de saúde que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis”, e foi construída em parceria com diversos setores da sociedade civil – como o movimento de mulheres, o movimento negro e o de trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área.

Austeridade fere a garantia de direitos

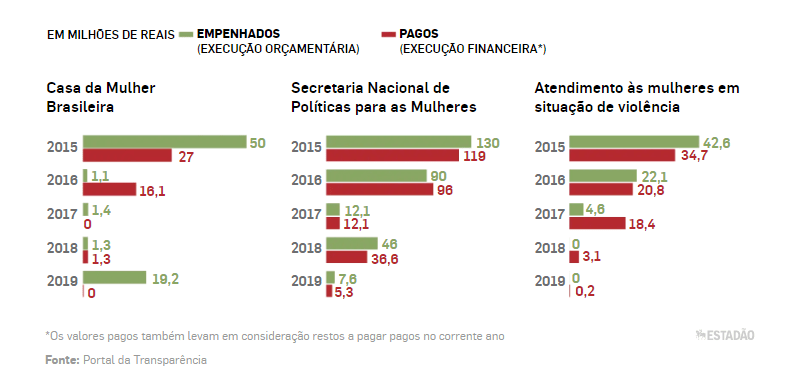

No entanto, o fortalecimento da PNAISM, assim como outras políticas de assistência à violência contra a mulher (como a Casa da Mulher Brasileira, ou serviços estaduais e municipais) depende do investimento público. Desde a implementação da Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016 (o famoso teto de gastos), o SUS já sofreu uma perda de R$ 20 bilhões em seu financiamento. A Secretaria da Mulher, pasta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi praticamente esvaziada: a verba destinada ao órgão foi reduzida de R$ 119 milhões para R$ 5,3 milhões, em quatro anos (2015 – 2019). Também neste período, os repasses para atendimentos às vítimas de violência reduziram de R$ 34,7 milhões para R$ 194,7 mil. Confira gráfico desenvolvido a partir do Portal da Transparência pelo Estado de S. Paulo:

As constantes medidas de austeridade prejudicam a garantia de direitos: “Precisamos de um sistema de saúde no qual as mulheres sejam respeitadas, que tenham direito a uma vida sexual da forma como desejem, que escolham ter ou não ter filhos. Precisamos de profissionais que reconheçam que o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos, doentes e idosos é uma responsabilidade de homens e mulheres, e não apenas das mulheres. Serviços que levem em consideração o trabalho das mulheres e seus efeitos na saúde. Mas a diminuição de verbas para as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher banaliza essa forma de violência – em todos os seus aspectos e facetas”, concluiu Ana Flávia.