Um dos mais tradicionais e abrangentes prêmios literários, o Jabuti anunciou no passado mês de outubro os vencedores das 29 categorias de sua 59.ª edição. Entre os premiados está a pesquisadora Debora Diniz, do Grupo Temático Bioética da Abrasco, pelo livro “Zika, do sertão nordestino à ameaça global”, vencedor na categoria Ciências da Saúde. Este ano, foram inscritos 2.346 livros. A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 30 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. “O livro tem uma dupla identidade – conta a história de duas epidemias no Brasil, a do vírus zika e a da microcefalia, mas a partir da perspectiva do vivido. Sou uma contadora de histórias da ciência pelos sentimentos dos personagens: seja a alegria de um cientista ao isolar o zika em uma máquina de laboratório, ou a angústia das mulheres em uma sala de ecografia. As dores de cada mulher que conheci me afetaram profundamente e tentei ser fiel a esses sentimentos na escrita do livro. Mas também não posso me confundir: a dor não era minha, é uma dor só delas. E esse é o desafio de uma escrita sobre as dores de outra pessoa – ser leal e respeitosa, mas reconhecer que o sofrimento é vivido por outra biografia. O livro é um testemunho imediato dessas vozes e sentimentos.”diz Debora ao site do Anis – Instituto de BioéticaO livro conta a história do descobrimento do vírus e a de uma de suas mais trágicas consequências: a microcefalia em crianças nascidas de mães afetadas pelo vírus. Para escrever a obra, Debora Diniz, que dirigiu também o documentário “Zika”, no qual aparecem muitos dos personagens do livro, passou temporadas em Campina Grande, onde acompanhou consultas, esteve em salas de espera, visitou pacientes no interior e participou de seminários.

Debora Diniz concedeu entrevista sobre o livro para Cláudia Lamego, do blogo da Editora Record, confira:

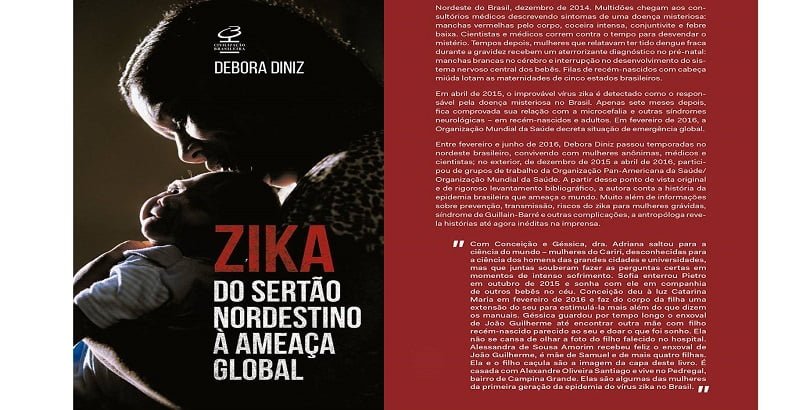

Na cronologia oficial, o vírus zika foi identificado no Brasil em abril de 2015 e confirmado pelo Ministério da Saúde em 14 de maio do mesmo ano. Mas, ainda em dezembro de 2014, um médico infectologista de Alagoas percorria os sertões do estado tentando compreender os sintomas do que acreditava, a partir de um alerta do próprio ministério, ser a manifestação de outro vírus, o da chikungunya. Observando os pacientes, Dr. Celso Tavares começou a suspeitar de outra doença em circulação. Ele ainda não sabia, mas o que os nordestinos estavam tratando como “alergia medonha”, a partir de febre baixa, coceira no corpo e vermelhidão, que sumiam em poucos dias, era o zika. A história desse descobrimento e a de uma de suas mais trágicas consequências, a microcefalia em crianças nascidas de mães afetadas pelo vírus, é contada neste “Zika: do sertão nordestino à ameaça global”, por Debora Diniz, antropóloga, pesquisadora e professora de bioética na Universidade de Brasília e na Fundação Oswaldo Cruz.

Para escrever a obra, Debora, que dirigiu também o documentário “Zika” (https://youtu.be/m8tOpS515dA), no qual aparecem muitos dos personagens do livro, passou temporadas em Campina Grande, onde acompanhou consultas, esteve em salas de espera, visitou pacientes no interior e participou de seminários. Ela pesquisou em artigos acadêmicos, que eram escassos no início do surto no Brasil, em veículos de notícias nacionais e internacionais e entrevistou médicos, cientistas e pacientes de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A autora também participa de vários grupos de médicos e mães, que trocam suas experiências pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, onde colhe importantes informações sobre o desenvolvimento dos casos.

O resultado é um livro que conta a história a partir do Nordeste, mostrando o trabalho extraordinário feito por médicos de “beira de leito”, médicas dedicadas e mães que, em rede e solidariedade, trocam informações sobre o desenvolvimento dos bebês, lutam pelos direitos de seus filhos e ajudam umas às outras a superar as adversidades. Em tempo recorde e com apuração rigorosa, Debora mostra como o zika revelou-se do sertão para o mundo. A obra traz depoimentos inéditos de uma italiana, Sofia Tezza, que contraiu zika durante uma estada no Rio Grande do Norte e fez o aborto do feto, com microcefalia, meses depois; e também do pai de dois gêmeos, um dos quais é considerado o “paciente zero” da microcefalia. O outro filho nasceu normal. Mas a mãe, que nunca deu entrevista, e o pai vivem sob o medo de o menino um dia ter alguma sequela do vírus.

Ao focar o seu trabalho na escuta de quem esteve no epicentro da epidemia, Debora expõe o preconceito sofrido por médicos do Nordeste e o incômodo de colegas do Sul, que sempre detiveram a hegemonia e a centralidade nos estudos e publicações científicas; a disputa da comunidade científica pelo marco zero das descobertas; além da desconfiança da comunidade internacional em relação ao Brasil. Em dado momento, o país foi acusado de não notificar de forma correta nem monitorar os casos de recém-nascidos com microcefalia, o que poderia provar a inexistência de sua vinculação com o zika.

Mas, o que sobressai na obra são as histórias de médicos como o já citado Celso Tavares e de seu parceiro Kleber Luz, que não acreditavam no resultado de exames de sangue que apontavam “dengue branda” e insistiram com laboratórios para ampliarem os testes para outros tipos de vírus. A médica Adriana Melo foi a primeira a conseguir fazer a associação entre o zika e a microcefalia ao retirar o líquido amniótico de duas pacientes grávidas e constatar que os fetos com microcefalia tinham sido atingidos pelo vírus. Entre outros, Debora ressalta também a história de nordestinos anônimos que, por estarem em lugares sem saneamento básico, com alta proliferação do mosquito transmissor e com atendimento precário em saúde, foram vítimas do vírus e sequer entraram para as estatísticas oficiais.

Na última vez em que nos encontramos, durante o lançamento de “Cadeia”, você nos contou sobre um projeto em que estava envolvida, sobre meninas adolescentes presas. Quando o tema zika surgiu em sua vida, levando-a ao Nordeste para acompanhar as histórias que estão contadas no documentário?

A epidemia do zika teve dupla entrada em minha vida. A primeira como especialista em bioética – fui convidada pela Organização Pan-Americana de Saúde para participar de um grupo de trabalho para traçar as primeiras diretrizes de saúde para as Américas após o alerta de saúde de 1 de dezembro de 2015. Isso foi no final de dezembro, e passei janeiro em discussões com o grupo de especialistas, essencialmente de epidemiologias e médicos. Nesse momento, entendi que algo mais importante do que aparecia nas notícias de jornais ocorria no país – havia uma epidemia de vírus zika, com risco de transmissão vertical de uma nova doença, isto é, da mulher grávida para o feto. E tudo era ainda desconhecido para a ciência.

No mesmo dia em que a Organização Mundial de Saúde decretou a situação de alerta global, o grupo que coordeno de pesquisa e ativismo respondeu que iria se mover para a garantia de direitos das mulheres vítimas da epidemia. Isso foi em 1o de fevereiro de 2016. Poucos dias depois, uma médica do Cariri da Paraíba, dra. Melania Amorim, muito conhecida no cenário nacional pela defesa do parto humanizado, me telefonou: “Escute, você quer mesmo falar em garantia de direitos? Pois venha agora para Campina Grande. Tenho mais de 40 mulheres com recém-nascidos com microcefalia”. Ela falava muito ao telefone, e contava a história de Marina, uma mulher católica e em risco de vida pela gravidez. Em poucos dias estava na cidade.

Foi assim que a ideia do documentário Zika surgiu. Cheguei à cidade já com a equipe de filmagem – eu sabia que iria conhecer algo ainda desconhecido e que precisaria ser contado de uma maneira eficiente: era uma realidade anônima para mim e para o povo do sul. Para aquela região do país, sul é tudo abaixo de Sergipe (até mesmo Bahia é sul do país). Com poucos dias na cidade, escutei as histórias de dezenas de mulheres, uma delas foi Alessandra e o filho recém-nascido, Samuel, os dois que ilustram a capa do livro.

Respondendo objetivamente à sua pergunta – eu ainda estava puxando plantão na cadeia de adolescentes em Brasília, escrevendo o que seria o livro em sequência ao livro Cadeia, quando a epidemia do zika atravessou minha vida. Nesse meio tempo entre viagens e permanências no Sertão, adoeci de zika. Mas diferentemente das mulheres grávidas, vivi o zika como uma virose dos trópicos – as juntas doeram, o corpo coçou, mas em poucos dias não havia sinal do adoecimento.

Em determinada cena de seu documentário, a Dra. Adriana diz para uma paciente que ela mesma está sofrendo muito ao ouvir tantas histórias tristes e acompanhar o sofrimento daquelas mulheres e crianças. Tanto o livro quanto o filme são muito emocionantes, de fazer chorar. Como você tem lidado com essas emoções?

O livro tem uma dupla identidade – conta a história de duas epidemias no Brasil, a do vírus zika e a da microcefalia, mas a partir da perspectiva do vivido. Sou uma contadora de histórias da ciência pelos sentimentos dos personagens: seja a alegria de um cientista ao isolar o zika em uma máquina de laboratório, ou a angústia das mulheres em uma sala de ecografia. As dores de cada mulher que conheci me afetaram profundamente e tentei ser fiel a esses sentimentos na escrita do livro. Mas também não posso me confundir: a dor não era minha, é uma dor só delas. E esse é o desafio de uma escrita sobre as dores de outra pessoa – ser leal e respeitosa, mas reconhecer que o sofrimento é vivido por outra biografia. O livro é um testemunho imediato dessas vozes e sentimentos.

Sua avaliação de que o livro e o filme provocam emoções – uma delas a tristeza – é porque esse o sentimento de quem vive no epicentro da epidemia no Brasil. O pré-natal é, hoje, um momento de tristeza para as mulheres das terras do zika. Algumas mulheres da segunda geração da epidemia passaram a esconder das médicas o relato de sintomas de adoecimento pelo zika pelo risco da síndrome do zika congênita no feto. É como se não falar do adoecimento fizesse o risco sumir da vida. A desgraça é que essas mulheres vivem onde o mosquito vetor, Aedes aegypti, é mascote da casa há mais de 40 anos. Mas não há só tristeza no livro – há competição, solidariedade, resistência.

Seu livro une o rigor científico ao afeto da escuta de tantas falas e personagens envolvidos, além de ter, na escrita, um sotaque nordestino que a história praticamente impôs, mas que poderia ter sido ignorada fosse outro autor ou autora. Embora tenha dito no livro que não era reconhecida pelas pessoas com quem conversava como nordestina, você acha que sua vivência na região e sua identidade de mulher alagoana a ajudou a aguçar ainda mais essa sensibilidade que marca o seu texto?

Acho que sim – pois mesmo não tendo o reconhecimento das mulheres como uma nordestina legítima, parte do vivido e conversado era comum à minha infância. O mais evidente é a centralidade da criança na vida familiar: em uma família nordestina, um bebê é o centro das atenções. Foi assim que conversas sobre parto, maternagem, cuidado da criança fizeram uma aproximação imediata entre nós: elas queriam que cheirasse os recém-nascidos, tirasse fotos com a criança no colo, me exibiam as roupinhas. Um teste sutil era ver como eu ninaria a criança: uma nordestina não beija um bebê, “dá cheirinho na cabeça”. É um exemplo simplório para uma história dramática como a que essas mulheres vivem, mas o encontro se dá pelas miudezas da vida. Era uma conversa entre mulheres e, no meio dela, havia o desbravamento sobre a ciência do zika para o cuidado da criança.

A obra foi escrita na urgência do surgimento da epidemia de zika e a sua consequência mais trágica, a microcefalia. Quais são os desafios que a comunidade científica e a população ainda terão de enfrentar tanto no combate à doença quanto no cuidado de quem vai sofrer seus estragos por toda a vida ainda?

Primeiro, sobreviver a uma ciência provisória. É preciso aguçar o espírito científico para entender a novidade diária. Há momentos em que se diz que o zika desaparecerá em poucos anos, em outros se anuncia que permanecerá entre nós como a dengue; esperamos a vacina, mas não se sabe para quando. Se a medicina é uma arte, isto é, uma ciência repleta de fragilidades, ao falarmos de uma doença desconhecida, seu caráter artesanal é ainda mais marcado. Sabemos pouco e temos que tomar nossas decisões baseadas nas incertezas.

Mas a incerteza não pode nos paralisar. É certo que sabemos pouco para o tanto que queremos saber – qual o risco de uma mulher grávida com zika ter um filho com a síndrome do zika congênito? Não sabemos. Poderia listar várias perguntas como essa. O ponto é exatamente este: é certo que ainda sabemos pouco, mas o que sabemos é suficiente para garantir os direitos das populações afetadas, em particular mulheres e recém-nascidos.