Santa Maria parece uma cidade média peculiar. Situada no centro do Rio Grande do Sul, é sede da primeira universidade federal planejada fora de uma capital, criada em 1960, a qual – somadas outras instituições privadas – faz com que o município conte com mais de 30 mil estudantes universitários, grande número de habitantes com nível superior e uma das maiores concentrações de pessoas com doutorado do país. Além de centro universitário, possui quartéis do exército e sedia uma base militar da aeronáutica, o que a torna o segundo município do país no número de militares, superada apenas pelo Rio de Janeiro. A religiosidade predominantemente católica tem sua maior expressão na romaria de Nossa Senhora Medianeira que, no ano passado, atraiu meio milhão de pessoas segundo estimativa da Brigada Militar.

Cidade que recebe moradores temporários para fins estudantis ou de trabalho, a princípio passa a impressão de apreço à tolerância. A um forasteiro, pareceria que seus 280 mil habitantes vivem em um contexto privilegiado, mas assim como o restante do país, economicamente a cidade patina – sua renda per capita é inferior à do estado – e tensões morais se expressam localmente já no primeiro ano do governo Bolsonaro. Santa Maria assiste desde setembro de 2019 a uma tragédia silenciosa e sem repercussão nacional. Cidade gaúcha, portanto do estado que – a despeito de ser o quinto em população – é o terceiro do país em número de feminicídios, viu o aumento da intolerância se materializar, entre setembro de 2019 e início de 2020, no assassinato de quatro travestis.

Dados fornecidos pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher atestam que desde que computados os crimes de feminicídio, em 2015, a média de assassinatos em razão do gênero se manteve até o ano passado. De 2018 para 2019, o número de notificações de tentativas de feminicídio caiu pela metade, mas o de assassinatos efetivados dobrou, mostrando – para além da frieza dos números – o aumento da letalidade com que essa forma de violência tem assolado a cidade. Os dados são subestimados se consideramos que a mesma delegacia – seguindo lei federal – não considera feminicídio as mortes de mulheres trans, repassando a tarefa de investigá-las ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção a Pessoa. A ausência de dados oficiais pela não formalização legal dos crimes de transfeminicídio nos obriga a recorrer aos acontecimentos noticiados na imprensa local para reconhecer a escalada do ódio que já adentra este ano. Em 7 de setembro, foram Carolline, de 27 anos, e Mana, de 37. No dia 12 de dezembro, Verônica, de 40 anos, importante liderança das travestis locais. Os três primeiros dias de janeiro trouxeram a notícia de que duas mulheres foram esfaqueadas por seus ex-companheiros e a quarta travesti assassinada, Mãe Selena, de 37 anos, em um pequeno município nas cercanias da cidade.

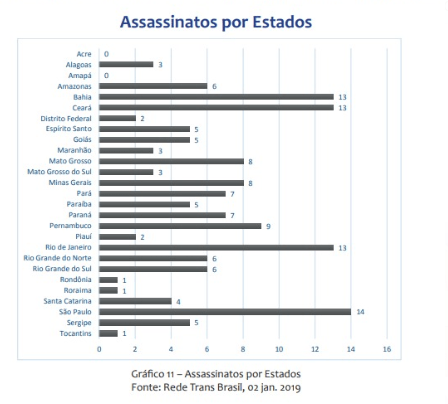

No intervalo de quatro meses, foram assassinadas em Santa Maria o mesmo número de trans/travestis mortas em todo o estado de Santa Catarina alcançando, se tomarmos como referência o ano de 2018, mais da metade das mortes trans no Rio Grande do Sul. A despeito dos dados alarmantes, nenhuma autoridade relacionou os assassinatos ou atribuiu a eles a qualificação de crime de ódio/motivação por transfobia. Em relação a dois dos casos, ocorridos em uma das principais avenidas da cidade, a versão corrente foi de que se deveu à negociação frustrada de um programa. Já sobre outro assassinato, envolvendo uma emboscada seguida de 13 facadas, afirmaram ser resultado inesperado de um suposto roubo de capacete. O último crime, perpetrado em relação a uma Mãe de Santo, ainda se encontra sob averiguação.

A sequência dos acontecimentos permite duvidar da avaliação de que os crimes não se relacionam e afirmar que assistimos a uma onda de transfeminicídio na cidade. Os crimes mostram aspectos típicos do assassinato de mulheres trans no Brasil, como a morte em via pública e a utilização de crueldade e violência letal hiperbólica, como na sequência de treze facadas para consumar a morte de uma das vítimas.

Afinal, o que se passa em Santa Maria?

Por que uma cidade universitária do sul do Brasil marcada pela presença militar e a religiosidade católica tem se revelado também afeita ao ódio e à intolerância que sintetiza em violência de gênero?

Seria o conservadorismo de sua religiosidade católica que reforçaria crenças e atitudes misóginas e transfóbicas? Nada leva a crer em tal interpretação. A religiosidade em si não é sinônimo de intolerância. Ainda que a religião possa ser usada por certos segmentos sociais como subterfúgio para expressar intolerância, o ódio não é intrínseco a nenhuma religião. Ao contrário, experiências religiosas podem ser inclusivas, tolerantes e aliadas a populações oprimidas. Como evidência, a história de Santa Maria atesta a presença de lideranças católicas cujas vidas foram marcadas pela defesa da democracia e dos direitos humanos e pelo engajamento em práticas solidárias.

A onda de violência seria resposta direta de uma cultura autoritária derivada das instituições militares presentes na cidade que já teve entre seus conterrâneos célebres o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra? Não há nada que permita estabelecer uma relação entre os crimes e as instituições militares ou sua influência direta. Ainda que lentamente e de forma limitada, as forças armadas passaram a incorporar em seus efetivos cada vez mais a presença de mulheres combatentes e a reconhecer em seus registros os dependentes de união entre pessoas do mesmo sexo.

Recusadas tais hipóteses, ainda nos resta perguntar: como uma cidade com alto índice de pessoas com nível superior (até de doutores) não é capaz de criar um clima de respeito às diferenças? Infelizmente, os dados atestam que, a despeito do grande número de estudantes universitários em relação à média brasileira, a maior parte da população de Santa Maria tem apenas ensino básico e/ou médio completos. A desigualdade brasileira se expressa nesse verdadeiro abismo entre uma elite profissional e uma massa de cidadãos com menor escolaridade. Desfeita a ilusão de uma cidade com maioria de habitantes com nível superior, cabe sublinhar que formação universitária não é garantia de esclarecimento e respeito às diferenças haja vista o longo caminho que a universidade pública seguiu – em meio a polêmicas e conflitos – até adotar as ações afirmativas e um ideal inclusivo.

Caberá a especialistas avaliar se a onda de violência de gênero se relaciona com menor renda e acesso à educação. Neste breve artigo, nos ateremos aos componentes de gênero e sexualidade que – esperamos – também ajudam a entender o que se passa em Santa Maria e, de forma ampliada, no Brasil contemporâneo. A extrema-direita atualmente no poder começou a se articular por volta de 2014, na resistência a incluir uma perspectiva de gênero nos planos educacionais, justamente o que poderia contribuir para esclarecer a maior parte da população sobre igualdade de gênero e respeito às diferenças.

A resposta à questão sobre o que se passa em Santa Maria não é fácil de encontrar, mas os fatos trazem consigo algumas pistas. A escalada da violência de gênero não pode ser entendida de maneira individualizada, muito menos a partir das meras descrições dos crimes. As explicações jornalísticas dos assassinatos são insuficientes, o que é perceptível na qualificação de um dos casos de homicídio como causado por motivo fútil, um roubo de capacete, quando um olhar mais atento reconheceria no tal “motivo fútil” um subterfúgio para um assassinato perpetrado com treze facadas. O “motivo fútil” foi uma armadilha para matar a travesti.

Estudos que se voltam às questões trans indicam que o ódio que motiva os assassinatos não raro é resultado de conflitos da ordem do desejo. Os assassinos, pela violência, dão vazão a preconceitos sociais introjetados. Segundo a socióloga Berenice Bento, a morte das mulheres trans é uma expressão hiperbólica do lugar subalternizado do feminino na sociedade brasileira. Assim, é possível relacionar o feminicídio com o transfeminicídio. Entender, portanto, a escalada de violência de gênero na cidade exige relacioná-la com a forma como o gênero é construído na sociedade brasileira acrescido das cores locais.

Na cidade sulina, ao machismo nacional soma-se o ideal tradicionalista gaúcho nostálgico dos arranjos de gênero de outrora e um modelo de masculinidade militar localmente valorizado. Tal combinação tendia a reforçar uma gramática de gênero inflexível em que mulheres ocupariam a subalternidade e eram obrigadas a lidar com a própria feminilidade entre os pólos da santa e da prostituta. O caldo de cultura se tornou conflituoso quando as mulheres ganharam maior escolaridade e independência financeira tornando-se aptas a demandar respeito e igualdade e alguns homens – não todos – se revelaram incapazes de renegociar suas relações se distanciando dos ideais de masculinidade nos quais foram criados.

Os fatos acima ajudam a entender algumas das razões da escalada de violência de gênero – em especial de homens contra mulheres – assim como, em parte, contra as travestis. Mas pesquisas como a de Larissa Pelúcio mostram que há especificidades que não podem ser ignoradas. No comércio do sexo, homens acreditam ter o controle e – não raro – poderem exercer ilimitadamente seu poder sobre os corpos femininos. Tudo se complica quando também entre travestis ganha força a consciência de ter direitos, assim como expôs Verônica Oliveira em entrevista à TV, depois dos primeiros assassinatos: “Não é porque nós trabalhamos na noite que vamos ser obrigadas a fazer sexo com quem a gente não quer. Então chegou a hora da gente dizer não e brigar por justiça.” A liderança trans também desfilou com orgulho na Parada LGBT de Santa Maria na qual foi homenageada, pouco tempo antes de ser assassinada.

Os homens que atacam travestis vivem o mesmo conflito que os agressores de mulheres acrescido do fato de que suas relações eróticas podem expô-los à humilhação pública, algo ainda mais temido em cidades médias e pequenas do interior em que, como afirma o ditado popular, todo mundo se conhece. Não raro, homens que buscam travestis querem ser penetrados por elas, prática que os excita, mas também os envergonha em uma contradição que gera conflitos emocionais e, infelizmente, pode resvalar para a agressividade. Assim, os assassinatos de travestis em contexto de prostituição podem revelar o desejo de “apagar arquivos” e, de forma possivelmente inconsciente, de eliminar o desejo que – na visão desses homens – ameaça seu cerne, a própria masculinidade compreendida como penetrativa e dominadora.

Atender às demandas de masculinidade tradicionais tornou-se desafiador em uma era de mudanças comportamentais e liberação feminina. Assim como, em termos nacionais, o aumento da violência contra mulheres revela conflitos de gênero em que uma masculinidade tradicional reage de forma vil, em Santa Maria, a escalada de transfeminicídios faz pensar sobre a perda de controle em relação a desejos que – por dentro – já erodem os ideais de hombridade inculcados desde a infância nesses homens que já foram crianças educadas em uma gramática de gênero que lhes garantia poder, privilégios e, no limite, o poder sobre o feminino, quer sejam mulheres, trans, travestis ou mesmo homens que consideram menos masculinos do que eles.

Será mero acaso que às estatísticas de feminicídio se somam os suicídios de alguns dos perpetradores de atentados contra a vida das parceiras? A recusa de reconhecer a parceira como igual se associa à recusa de si mesmo quando não alcança seu ideal de masculinidade. O poder masculino tradicional mata mulheres e leva alguns homens ao suicídio porque a desigualdade em que se finca é maléfica para ambos, basta ler online os resultados da Pesquisa nacional sobre os homens, suas dores e desafios feita pelo site Papo de Homem. Nossa sociedade precisa educar homens de outra maneira, apresentando-lhes outras formas de masculinidade que lhes torne mais felizes consigo próprios e afeitos a desenvolver relações em que a igualdade de gênero não seja temida ou recusada.

Santa Maria é o Brasil

Nos últimos anos, vivemos a ruptura de um consenso político que se estabeleceu desde o advento da Nova República e da Constituição de 1988. A despeito das divergências, os diferentes partidos e coligações que estiveram no poder tinham como objetivo comum combater as desigualdade sociais e, alguns governos mais do que outros, desenvolveram iniciativas de combate à discriminação e à violência de gênero. Esse pacto tático foi rompido de vez com a eleição da extrema-direita em outubro de 2018 instaurando, no governo atual, uma apologia neoliberal do capital em relação ao trabalho assim como outras formas de afirmação autoritária das desigualdades frente às demandas de igualdade. O governo Bolsonaro opõe-se à igualdade entre homens e mulheres assim como à diversidade sexual compreendendo tudo isso como uma suposta “ideologia de gênero”.

A popularidade de um militar reformado na presidência que gosta de posar como se empunhasse uma arma revela o apoio social a uma masculinidade dominante que não existe sem uma feminilidade subordinada. Tal contexto justifica – e até incentiva – a discriminação e, no limite, a violência contra mulheres e minorias. Quando uma sociedade acolhe como seu representante máximo alguém que encarna esses valores, eles emergem por toda parte e – quando extremados – tendem a serem vistos como mera expressão de um arroubo individual ao invés de manifestação de tendências coletivas. Quando isso ocorre, algumas vozes se levantam – no máximo – pela punição do indivíduo, recusando a reflexão e a busca de soluções coletivas para o que se passa.

Sara York, da Associação Nacional de Transgêneros e Travestis (ANTRA), afirma em vídeo publicado no YouTube, que o que se passa em Santa Maria mostra que “a morte de travestis foi naturalizada” e, como consequência, mulheres trans são mantidas sob a ameaça de outras violências. Talvez seja este mesmo o objetivo oculto por trás do silêncio sobre a escalada de violência de gênero, em especial a indiferença pelas mortes das travestis: permitir que o medo se dissemine e a matança continue até o extermínio.

No caso de Santa Maria, o caldo de cultura nacional se adensa com o regional, ocultando o horror propiciado pela indiferença. A divisão de gênero se reconhece até nas visões oficiais sobre o que se passa: um delegado homem minorou os primeiros assassinatos de travestis como sem relação garantindo que parariam enquanto uma delegada mulher luta para ter reconhecida a escalada de violência de gênero na cidade. O Brasil, historicamente um poço de desigualdades, divide-se em suas recônditas localidades em relação a conflitos de gênero que se recusa a reconhecer ou superar.

A violência de gênero pode ser mais um sinal de que velhas hierarquias estão ruindo, mas – infelizmente – sob forte resistência. Os ataques e – no limite – os assassinatos mostram a recusa de nossa sociedade em mudar seus ideais de masculinidade ora encarnados até na figura presidencial. Tal recusa está na vista grossa ao ocorrido, em sua classificação como banal, o que pode ter contribuído para que – sem reação pública que reconhecesse a gravidade do que se passava – outros assassinatos se seguissem. As primeiras mortes de travestis, na data nacional de 7 de setembro, poderiam ter sido classificadas como crime de ódio assim como as autoridades e a população local expressado repúdio à violência. Quiçá isso tivesse estancado a sucessão de mortes em Santa Maria.

* Fernando de Figueiredo Balieiro é professor de Sociologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e integrante do Quereres – Núcleo de Pesquisa em Diferenças, Direitos Humanos e Saúde (UNIFESP); Richard Miskolci é professor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), membro do GT Saúde da População LGBTI+ da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (GT LGBTI+/Abrasco) e coordenador do Quereres/Unifesp.

Publicado originalmente no site Sul21, em 9 de janeiro de 2020 – acesse aqui a publicação original