Em março de 2020, o estado do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por Covid-19.Cleonice Gonçalves, de 63 anos, era trabalhadora doméstica e contraiu o vírus possivelmente de sua empregadora, que voltou da Itália e estava infectada, mas não a liberou para ficar em casa.

Essa situação poderia ser lida como um presságio sobre quem seriam as pessoas que sofreriam as piores consequências da pandemia. Entretanto, o poder público e a sociedade não entenderam o recado da morte de dona Cleonice e nem das mais de 30 mil vidas perdidas, muitas sem a possibilidade de atendimento digno devido ao colapso do sistema de saúde de vários estados.

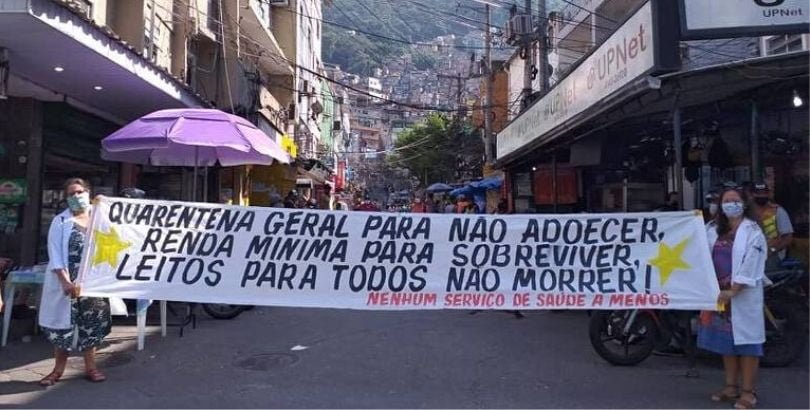

Nos últimos meses, ampliou-se o reconhecimento da necessidade de que o SUS (Sistema Único de Saúde) utilize leitos privados para expandir sua oferta e organize uma fila única para casos graves da Covid-19. O princípio defendido é de que o acesso a cuidados hospitalares durante a pandemia deveria ser universal e igualitário através do SUS, independente da capacidade de pagamento, da condição socioeconômica e étnico-racial dos cidadãos, como prevê a constituição.

A proposta parte do diagnóstico de que a desigualdade e o racismo estrutural estão presentes também no sistema de saúde, que deveria ser único e para todos. Na prática, permite a segmentação da população entre clientes de planos e seguros de saúde, cerca de 22% da população brasileira, maioria branca, de alta escolaridade e com trabalho formal, e a parcela que usa exclusivamente o SUS, os 78% da população, dos quais 65% são negros. Menos de 45% do gasto em saúde vêm do Estado, e apenas 40% dos hospitais no Brasil são públicos. O subfinanciamento e a precarização avançaram com a emenda constitucional 95, que já retirou R$ 22,5 bilhões do SUS desde 2018, muito mais que os R$ 8,1 bilhões gastos no enfrentamento à Covid-19 pelo governo federal.

A distribuição dos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) também deixa claro o tamanho do problema. Apenas 48% estavam no SUS antes da pandemia, cerca de 0,9 leito para cada 10.000 habitantes, enquanto para clientes de planos a média era de 3,4. Ou seja, quase quatro vezes maior. Em um sistema unificado, seria de 1,5 para todos, o que significaria um incremento de 66% na capacidade do SUS. Manter essa situação intocada durante a pandemia é reconhecer que algumas vidas valem mais do que outras.

Não existem impedimentos técnicos e jurídicos para a utilização de leitos privados pelo SUS. A contratualização, realização de editais, remuneração de prestadores e incorporação de novos leitos nos sistemas de regulação de vagas estaduais é algo realizado corriqueiramente pelas secretarias de saúde. Caso o setor privado se recuse a ceder leitos ou aderir a editais, o que tem sido frequente, a requisição administrativa de bens e serviços pelo poder público em calamidades está prevista na Constituição, na lei orgânica da saúde e na lei de emergência sanitária. A indenização justa pode ser pactuada nas instâncias gestoras do SUS, estado a estado.

A fila única seria a forma equitativa de acesso a leitos clínicos e de UTI, como já é feito para os transplantes. Pacientes que necessitassem de internação, atendidos em qualquer serviço público ou privado, seriam encaminhados —pela regulação estadual— para leitos disponíveis, considerando as necessidades clínicas.

A medida também ajudaria a organizar a rede pública, incluindo leitos municipais, federais e militares não disponibilizados para gestão unificada. Em resumo, a proposta ampliaria escala e eficiência, reduziria a fragmentação da rede, racionalizaria a utilização dos recursos disponíveis. Essa medida reduziria, principalmente, as barreiras da segregação e salvaria incontáveis vidas.

Recomendações sobre a utilização dos leitos privados e a gestão coordenada da rede foram apresentadas pelo Senado, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Justiça, Confederação Nacional de Municípios e pelo Consórcio Nordeste. A proposta tem respaldo de especialistas e instituições como Fiocruz, USP, UFRJ, UFMG, UFPE e IPEA, além de uma centena de entidades da sociedade civil e movimentos sociais. Porém são poucas as experiências concretas. No Ministério da Saúde militarizado o assunto parece tabu. Estados como Espírito Santo, São Paulo, Tocantins e Maranhão e cidades como São Paulo e Curitiba apresentaram iniciativas louváveis, mas ainda tímidas.

No Rio de Janeiro foram R$ 845 milhões destinados a hospitais de campanha que não ficaram prontos. Com uma diária hipotética de R$ 2.500, acima dos R$ 1.600 pagos pelo Ministério da Saúde e dos R$ 2.100 acordados com prestadores em São Paulo, a contratação de todos os leitos de UTI privados do estado custaria R$ 210 milhões mensais. Isso teria evitado a fila de centenas de pessoas esperando atendimento que persiste há semanas, situação que se repete em diversos estados.

Apesar do conteúdo ético e da viabilidade, a proposta vem sendo questionada por setores empresariais e pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Os argumentos são que ela aumentaria a inadimplência dos clientes de planos e a insegurança jurídica, inviabilizaria o cumprimento de contratos e realização de outros tratamentos, além de trazer risco sistêmico e caos para as empresas. Alega-se que hospitais privados também chegariam a uma alta ocupação.

Entretanto, a própria ANS mostra em boletim que as receitas das empresas não foram afetadas pela pandemia, nem a inadimplência e a sinistralidade. O que diminuiu foram despesas e taxa de ocupação hospitalar: 51% com a Covid-19 e 47% com outros agravos. Mesmo assim, o lobby empresarial busca barrar a fila única, mascarar suas insuficientes contribuições e a falta de transparência sobre o que se passa nos leitos de UTI privados.

O caos é a manutenção da segregação socioeconômica e racial a despeito da calamidade e das necessidades coletivas. O risco sistêmico são pessoas morrendo sem serem atendidas. A ineficácia é que a mortalidade por Covid-19 de um homem negro e de baixa escolaridade seja quase quatro vezes maior que a de um branco com ensino superior, segundo dados da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro).

O colapso também é ético e moral quando se esgotam recursos do SUS e existem leitos privados ociosos. Que ao menos este debate nos ajude a desnaturalizar as desigualdades em saúde e desnudar as políticas e forças sociais que impedem que nosso sistema de saúde seja de fato único e para todos. Pois as vidas que já se foram não voltarão.

Anielle Franco é mestra em jornalismo e inglês pela Universidade de Carolina do Norte (EUA), graduada em letras pela Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e é diretora do Instituto Marielle Franco.

Bernadete Perez é professora da UFPE, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e membro da Rede Solidária em Defesa da Vida de Pernambuco.

Fabiana Pinto é graduanda em saúde coletiva no Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), articuladora do Mulheres Negras Decidem e da campanha Leitos para Todos.

Leonardo Mattos é sanitarista, pesquisador do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ e membro da campanha Leitos para Todos.

Marcelle Decothé é educadora popular de Parada de Lucas, no Rio de Janeiro. Feminista, preta e periférica, é doutoranda do programa de pós-graduação em sociologia da UFF, mestre em políticas públicas em direitos humanos, participa do Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro e coordena a área de incidência do Instituto Marielle Franco.

Artigo publicado originalmente na Plataforma PerifaConnection da Folha de São Paulo